夏休みの宿題が終わらない!

夏休みの宿題の中でも、特に大変なものといえば自由研究ではないでしょうか?

自分で研究する事を決めて、それをレポート用紙にまとめる・・・

物凄く時間がかかってしまいそうですよね・・・

あなたも自由研究には、てこずっているのではないでしょうか?

そこで今回は、自由研究で何をしようか迷っているあなたに、簡単ですぐに(5分~10分で)終わらせる事ができる自由研究を5つ、作品例を紹介します!

どちらもすご~く簡単なので、きっと役に立ち、高評価を得られますよ~ヽ(・∀・)ノ

それでは、いってみましょう!

自由研究テーマ1:逆さまにしてもこぼれない水

水を満タンにしたビンに蓋をすると、逆さまにしてもこぼれなくなるのをご存知ですか?

実際にやってみると分かりますが、びっくりするぐらい水がこぼれなくなるんですよ!

これは表面張力という力が働いているからなんです。

この表面張力を、自由研究のテーマにしてみましょう!

用意するもの

- 透明なビン

- 水

- 醤油

- 炭酸水

- 牛乳

- ビンの蓋

- 風呂桶など水を受けるもの

用意するものはたったのこれだけ!

これなら、家にあるものだけで、簡単に自由研究ができそうですよね!

次に手順も紹介していきますね。

研究の手順

- ビンに水をギリギリまで入れる。

- ビンに蓋をして逆さまにし、水がこぼれないかを確認する。

- 水での実験が終わったら、次は水以外の液体をビンに入れる。

- 同じように液体がこぼれないかをメモしていく。

- 2~4を用意した全ての液体で試す。

これが、この自由研究のおおまかな手順です!

水がこぼれても濡れないように、風呂桶などの水を受けるものを準備するか、洗面台などでやると安心ですよヽ(´▽`)/

この研究の大まかな内容は、『水以外の液体でもこぼれないのか』ということです。

水だと表面張力によってこぼれなくなるのが、他の液体ではどうなるのかを記録していきましょう。

- 結果に違いは出るのか?

- なぜ結果に違いに出たのか?

などをレポートに書いていけば、立派な自由研究になることでしょう!

実験の内容も相まって、きっと楽しい実験になると思いますよヽ(´▽`)/

ビンが近くにあったら、すぐにやってみましょう!

自由研究テーマ2:目の錯覚!?平行線を使った自由研究

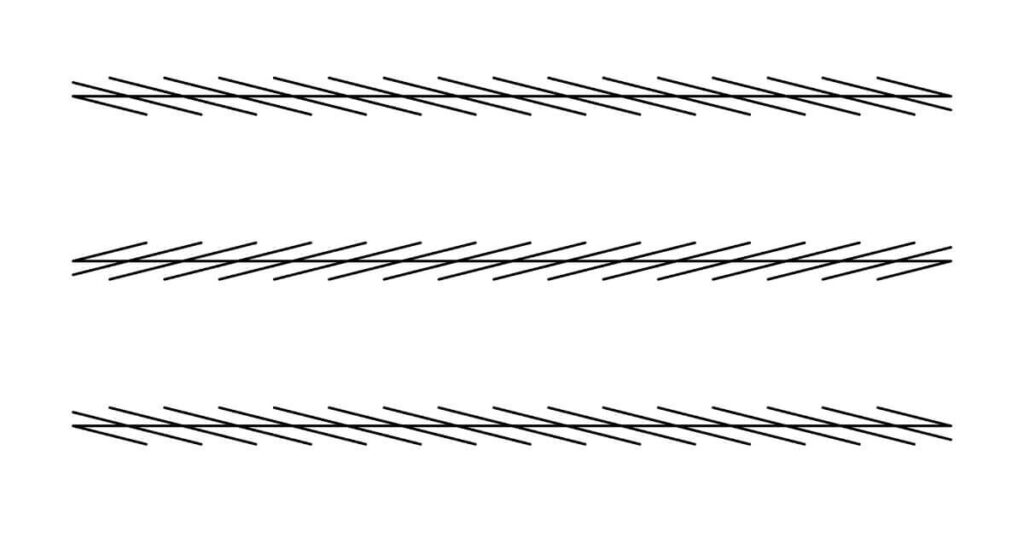

あなたはこの画像をみて、どう感じましたか?

この3つの図形の真ん中にある直線、歪んでいるように見えますが、実は全部平行線なのです!

斜線が引いてあると傾いてみえますよね~!

このように、物を目で見た時形が実際とは異なる見え方をする事を「錯視」と呼びます。

そしてこの錯視を利用して作られた、この図形の事を「ツェルナー錯視」と呼ぶのです!

ツェルナー錯視は、ドイツの天文物理学者のカール・フリードリッヒ・ツェルナーという人が発見したので、このような名前がつけられたのですヽ(´▽`)/

用意するものは、さっきの水の実験よりもシンプル!

用意するもの

- 紙

- ペン

- 定規

- 分度器

なんと用意するものは、全部文房具!

これなら本当に簡単ですよね(*^○^*)

では、やり方の手順も順番に解説していきますね。

研究の手順

- 図形を紙に書く

(この時、斜線と直線の間の角を45°にする) - 作った図形を眺めて、錯覚に影響している要素を書き出してみる。

- 斜め線の角度、斜め線の間隔、横線の間隔などを変えていって、錯覚がどのように変わっていくを調べる。

- 調べた結果をレポートにまとめる。

と、このような感じです!

条件を色々変えていって、1番錯覚が置きやすい図形を見つけると楽しいですよ~ヾ(*´∀`*)ノ

今すぐできる実験なので、ぜひ自由研究に使っちゃってください!

レポートの書き方はこちらの記事で詳しく解説しています。参考にどうぞ

自由研究テーマ3:落ちない風船

扇風機の風で風船が落ちない実験です。

扇風機の風を風船に当てると、最初は飛んでいってしまうのでは?と心配になりませんか?

でも大丈夫なんです。

ちゃんとバランスをとって、風船は空中に留まるのです。

そんな簡単な実験をやってみましょう。

用意するもの

- ゴム風船

- 扇風機

研究の手順

- ゴム風船をバスケットボールくらいの大きさに膨らませる

- 扇風機を横に倒して上向きに風を送る(風量は強で)

- ゴム風船を風の中に入れて手を離す

研究の解説

すごく簡単ですよね!

どんな不思議な状態になるのかは、下の動画を見ればすぐにわかりますよ。

どうですか?

風船は風で飛ばされるんじゃないか?と思ったでしょ?

実は、飛ばされないんですねぇ。

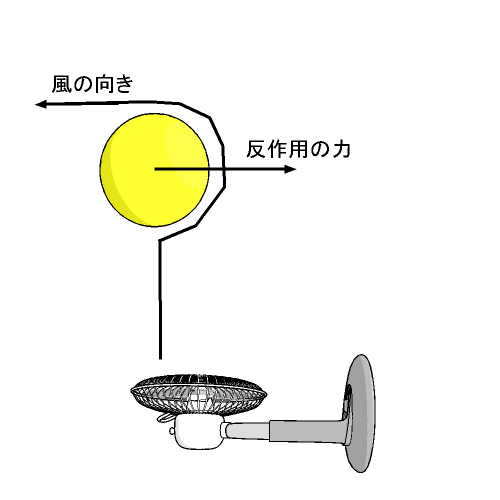

この実験は、作用反作用の法則をテーマにしています。

作用反作用の法則とは・・・”一方が受ける力と他方が受ける力は向きが反対で大きさが等しい”という法則です。

わかりやすく言うと、スケート場で友達と押し合いをするとします。

自分が押したつもりでも、逆に押されてしまった経験って、今までありませんでしたか?

これが作用反作用の法則の身近な例です。

今回の実験では、扇風機の風は風船にそって方向を変え、外向きになります。

例えば、ジェット風船の口をほどいた時に、風の向きとは逆方向に飛んで行くのは知っていますよね?

それと同様に、扇風機の風が外向きに吹くので、反作用の力によって風船は常に内向きに動こうとします。

だから、ゴム風船は風の中にとどまっているんですね。

さらに、ゴム風船の大きさを変えてみたり、風の向きを斜めに変えてみたりしてみましょう。

色々なパターンで実験してみて、レポートにまとめていきましょう。

自由研究テーマ4:青い空と夕焼けの原理

空が昼間は青かったり、夕方には赤く見えたりするのはなぜなんでしょう?

そんな素朴な疑問について考えていく、簡単な実験です。

さっそくやってみましょう。

用意するもの

- ペットボトル

- 水

- フローリング用の水性ワックス

- 牛乳

- 懐中電灯

研究の手順

1:ペットボトルに水を満タン入れる

2:色々な方向から懐中電灯で光を当ててみて、色が変わらない事を確認する

3:ワックスを適量、水の中に入れて、良く混ぜる

4:水が白っぽくなったら、上からや横から、光を当ててみる

5:光からの距離に応じて、色が変わることを確認する

6:ワックスの量を増やしてみて、同様に観察する

7:ワックスの代わりに、牛乳でも同様に観察する

研究の解説

光からの距離や、ワックスの濃度で、青色や赤色に見えませんでしたか?

昼間には青空、夕方には夕焼けで赤っぽい空になるのは、この実験と同じ原理なんですよ。

太陽の光は、虹の例でも分かるように、7色ありますよね。

この内、波長が長いものが赤で、短いものが青なんです。

波長が長い光ほど、障害物によって散乱しにくいという特徴があります。

また、大気中には、水蒸気や塵や埃が舞っています。

昼間はそれらが、青色の光にぶつかりやすいので、空が青く見えるんですよ。

一方夕方は、昼間より太陽の位置が低いので、光が大気中を通る距離が長くなります。

この時、波長が短い青色の光は、地表に到達する前に散乱してしまって、波長が長い赤色の光だけが残るために、空が赤く見えるわけなんです。

以上、実験で観察したことを、この原理にからめてレポートにまとめていきましょう。

自由研究テーマ5:泡の上下運動

あらふしぎ!

簡単な手順で、泡が上下に動く実験です。

用意するもの

- 透明のコップ

- スプーン

- 重曹(100均で売っている)

- お酢

- サラダ油

研究の手順

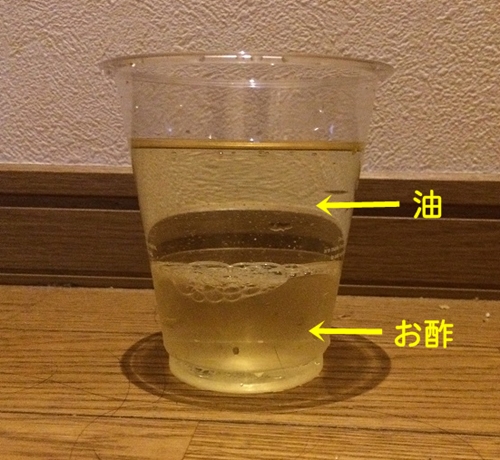

1:コップに半分くらいサラダ油を入れる

2:同じくらいの量のお酢を入れる

3:サラダ油(上)とお酢(下)に分離しているのを観察する

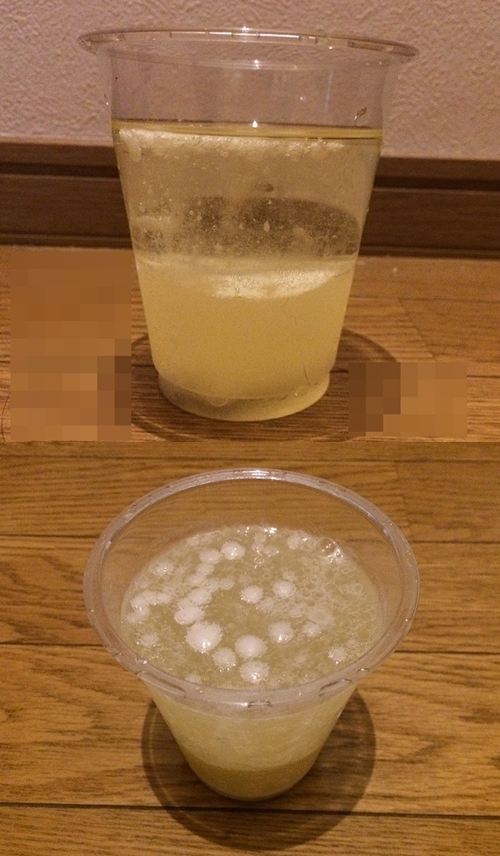

4:そこにスプーンで、重曹を加えていく

5:泡が発生して、上にブクブク溜まっては、重さで下に落ちていく様子を観察する

研究の解説

重曹は炭酸水素ナトリウム(NaHCO3)と言って、アルカリ性です。

一方、お酢は酢酸(CH3COOH)と言って、酸性です。

この実験は、酸性とアルカリ性の中和反応がテーマです。

単純に、重曹とお酢を混ぜると、中和反応を起こして、二酸化炭素が発生します。

NaHCO3(重曹) + CH3COOH(酢酸) → CH3COONa(酢酸ナトリウム) + H2O(水) + CO2(二酸化炭素)

この実験の面白いところは、発生した二酸化炭素が、粘り気のあるサラダ油の中を進んでいく様子が見られるという点です。

この時、泡にはまだお酢と重曹がくっついていて、サラダ油の上面で互いにくっついて、重たくなったら沈んで、また反応するということを繰り返します。

これが、泡が上下運動しているように見える理由なんですね。

さいごに

今すぐ5分でできる簡単自由研究、いかがでしたか?

どの実験もすぐに用意できる実験なので、きっとあなたのお役に立つと思います!

特に2つ目の錯覚を利用した実験は、あまりやる人もいないので、きっと先生から高評価をもらえると思いますよヾ(*´∀`*)ノ

ぜひ頑張って、自由研究を終わらせちゃってくださいね!